石井亨 世界の「今」を未来に伝える、現代の浮世絵師ー石井亨インタビュー(前編)

石井亨は、糸目友禅染という日本唯一の伝統技法を用いて、現代社会をユーモラスに描くアーティスト。サッカー選手への夢からアートの道へ、そして2008年のイギリス留学に端を発し、近年では、彼が見つめ・描く社会は、日本のみならず世界へと広がっている。なぜ彼は染色の技法によって描くのか、その表現の先に求めるものは何か。2020年3月に開催された個展「コラージュ・アンド・ステイニング」に訪問し、石井が「今」目指すものについて聞いた。

写真 堀内祐輔、木村雄司

会場協力 コートヤード広尾

PROFILE

石井亨(現代美術作家) 001981年静岡県生まれ。日本の伝統的な染織技法である糸目友禅染を用い、世界の「今」を未来に伝える、現代の浮世絵師。2010年に東京藝術大学 大学院美術研究科工芸科染織専攻 修了。2014年には東京藝術大学 大学院美術研究科美術専攻 博士後期課修了。2015年、文化庁の新進芸術家海外研修員に選出、ロンドンでの2年間の研修修了。国内外にて多数の展示会およびアートフェアに作品を出品、個展も開催している。本年2020年に個展” Collage and Staining “をコートヤード広尾にて開催。ビクトリア&アルバート博物館にも作品が所蔵されている。

サッカー選手への挫折から、アートの分野へ

――石井さんは幼少期からアートに興味があったのですか?

石井 もともとはアートに興味があったわけではなく、高校生まで本気でサッカーをやっていたんです。小学生の時からサッカーをはじめ、プロのサッカー選手を目指していました。当時一緒のチームでやっていたメンバーの中にはプロになり日本代表にも選出された選手もいました。しかし、高校生の時、大きな挫折を味わい、プロになることを諦めてしまいました。

――そうだったのですね。幼少期からかなりの年月をサッカーにかけていたところから、なぜアートの方向に進まれたのでしょうか?

石井 僕は静岡県の裾野市という、富士山の麓で生まれました。埼玉育ちなのですが、母の両親は静岡県に住んでおり、里帰りの際にいつも富士山を見ていたため、富士山は僕にとって身近で大きな存在だったんです。高校に進学したあるとき、図書館で何気なく手に取った北斎画集の中の「赤富士」を見たとき、幼い頃見た富士山の記憶が、パッとフラッシュバックして、「ああ、ここにいた…!」と感じたんです。北斎が描いた江戸の富士と、僕自身の記憶とが重なって、まさに時空を超えたような感覚に陥りました。それから、芸術に興味を持つようになり、まず北斎ってどんな人なんだろうと調べて、江戸の風俗を自らの視点で描いた画家であることを知りました。今振り返ると、そのことが自身の作風の重要な部分を占めていていますから、いわば富士山が原風景で赤富士を見たことが僕の原体験と言えるかもしれませんね。

――高校卒業後は、東京芸術大学美術学部の工芸科に進まれ、染色を専攻されました。絵画や版画ではなく、染色を選ばれた理由はなんだったのでしょうか?

石井 まず単純に体育以外なら図工の成績がすごくよかったんです(笑)。サッカー以外の別の道を模索する中で、得意なことを学びたいと思ったときに、美術系という選択肢はありました。また、実は僕の母がファッションの専門だったんですよ。小さい頃から、身の回りの小物とか、バッグなどを全部手作りしてくれた。だから、生地というものを普段から目にしていたということもあって、早い段階からファッションの中でもテキスタイルを専門にしたいなと。

――そこで糸目友禅染の技法を学ばれるのですね。なかなか聞きなれない技法ですが、実際にはどのようなものなのでしょうか。

石井 友禅染というのは、300年くらい前に、着物の装飾模様として誕生した技術です。ひとつの生地を仕上げるのに、30ほどのプロセスがあります。特徴的なのは、まず図案を生地にトレースして、その線を、糊(のり)でなぞってふちをつくっていくこと。糊を置いたところは染まらないんです(防染)。この糊は、糠(ぬか)と餅(もち)を捏ねて、蒸したもので出来ています。デコレーションケーキを作るときにつかうような、円錐状の袋に入れて絞り出すんです。とても細い線だから、これが「糸目友禅」の由来です。

石井 その後、その布は大きな刷毛で染めます(地入)。これは、糊の喰いつきをよくしたり、コクのある色に仕上げるために行う工程です。そして染色した後に、「蒸す」という工程に入ります。100度の温度に生地をいれて、蒸すことで、染料を生地に定着させるんです。最後に、余分なものを洗い落とすために、水洗いするのですが、一番初めにかたどった糊は、ここでかさぶたのように、水の中で剝がれるイメージです。そうすると、染められていない地の色が一番最後に表れてくる。

だから簡単に言うと、まずお餅を作って、デコレーションケーキを作るみたいにペースト状のお餅を置いていく。そのあとは蒸したり、水洗いしたり。日常生活の中の動作とあまり変わらないから、糸目友禅って、すごく家庭的なものなんです。

伝統的な技術を学びつつ、表現は現代的なものを

――大学で技術を学ぶ一方、作品は現代アートの方面へと進んでいきますが、これにはどういったきっかけがあったのでしょうか。

石井 現代アートって、僕が学生の頃は、村上隆さんとか奈良美智さんとかが台頭してきた時期でもあったし、アートとして認めらえて、お金にもなっていくというのをリアルタイムで見ていたんです。そういう流れの中で、在学中に小沢剛さん、磯崎新さんなど、様々な現代アーティストたちと直接お会いして、お話を聞くことがありました。そのあたりから興味を持ち始め、自分でも美術館やギャラリーにかなりの数行きましたね。

もうひとつ、大学院生のときに、アートと社会の関係を考え直すきっかけになった出来事がありました。それは、中村政人さんの韓国でのアートプロジェクトに参加したことです。そのプロジェクトは、アーティストと社会との関係を考えさせられるような内容で、都市観察をしてから映像作品をひとつと、大規模なプロジェクトのアイディアをつくって、最終的にはそれをプレゼンテーションするというものでした。僕はそこから「社会」というものを考えて作品を作るようになっていきました。

だから僕の作品の「サラリーマンシリーズ」は、中村政人さんの「都市」を見つめる視点から得たものと、葛飾北斎の現代社会を描く視点の両方が入っているような気がしますね。

――このシリーズに登場するサラリーマンたちは、戦国武将風の姿をしていますが、カップの馬に乗って、刀の代わりに歯ブラシや傘を持っていたりと、とてもユーモアにあふれていますね。

石井 やっぱり僕の中では、現代社会=都市のイメージがあるんです。そして、僕自身が感じている都市のイメージは、もっともリアリティーがある身近なもの。父がサラリーマンだったので、働く姿を見ていたし、僕自身も都市に繰り出して、街をリサーチしてっていうプロセスを踏んでいるから、さまざまな都市のイメージが盛り込まれています。それをある種風景として見ているのはあると思います。だから、合戦図のイメージがフィットして、戦国武将とビジネスマンが掛け合わさったんだろうなって。

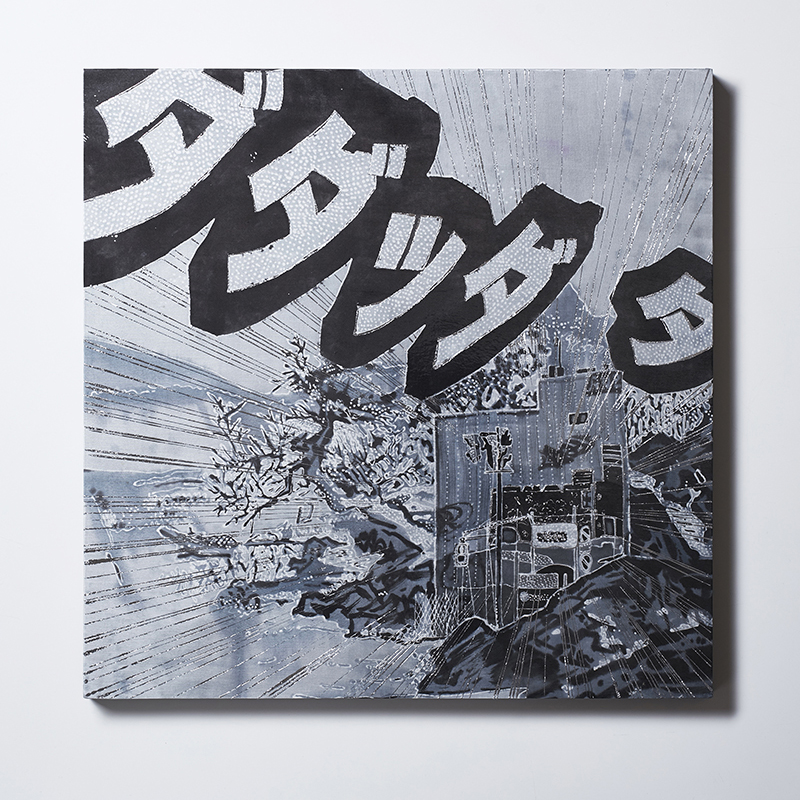

この記事でご紹介した作品