中臣一 言葉未満の世界のなかで |のびやかなフォルムと色彩の源泉(後編)

なぜなら、作品制作は常に新しいことの連続だから。

言葉にならないさまざまな試みの重なりが、時を経て言語化されたとき、

いわゆる「コンセプト」とよばれる言葉が現れる。

中臣作品の伸びやかさは、自らの言語で自らを縛らないところから来るのかもしれない。

そしてその自由さは、

竹の声を聞き、創作の過程で出現するすべてを、慈しみ楽しむことにある。

さまざまなアートピース、アートワークを世に繰り出し、

自然体でアートの最先端を走る中臣一。

その言葉のなかに、作品の魅力の源泉を探る

PROFILE

中臣一 (竹藝家・なかとみ はじめ)

竹藝家/バンブーアーティスト。1974年大阪府生まれ。早稲田大学商学部卒業。大学在学中に人間国宝の生野祥雲斎の作品に衝撃を受け、竹藝を志す。大学卒業後、大分県立竹工芸訓練センターで竹工芸の基礎を学ぶ。その後、竹藝家の本田聖流氏に師事。2005年に独立し、オブジェを中心に創作。ボストン美術館をはじめ、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各地の美術館やギャラリーで作品を発表している。また、リッツカールトン東京、リッツカールトン京都、福岡空港VIPラウンジなどのアートワークも手がける。パブリックコレクションは、フィラデルフィア美術館、サンフランシスコ・アジア美術館など多数

空気感を内包する作品

―そもそも作品をあるところに置くということは、それ自体空間に影響を与えることになるのだと思うのですが、中臣さんの作品は、たとえば光や影を取り込んで、その周りの空気も変えてしまう、作品化してしまう。それが置かれている空間までも鑑賞の対象にしてしまうような印象を強く持ちました。

中臣 そう言っていただけるととても光栄ですね。自分としてはそこまですごく意識しているわけではないんですけれども。竹の作品は素材自体が軽いというところもありますので、そこはやはり、周りの空気感を取り入れていかないと、逆に空間に置いたときに空間に負けてしまうというところがあるかもしれないですね。

あと、個人的な性格でしょうか。もともと作家になろうとしてなったわけではないので、自己主張が強くないのかもしれません。それから、自分の師匠の本田聖流が基本的にそういう空気を内包するような作品をつくられていまして、その影響も大きいと感じます。あと、ホテルや空港などに大きな作品を納める仕事も多いので、そういった仕事を積み重ねることで、今の私があるのではないかと思います。

―アートワークのお話が出ましたが、ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ(以下、インターコンチネンタル別府と表記)の作品を見せていただきました。《Frill,羽衣》は、ちょうど外構の水盤に当たった光が作品にゆらゆらと反射していて、まさに天女が衣を松の木にかけて水浴びをするという、「羽衣」のシーンそのもののように思えました。

中臣 そうですね。時間とともに光の質が変わり、それによって作品の表情も変りますからね。不思議ですよね。 《Frill,羽衣》は、作品があまりにも大きかったので、そのために脚立を用意して制作したんです。あの時は今制作している作品の2倍以上ありましたので、2台の脚立を離して立てて、楕円を描くように、くるくる回しながら編んでいきました。輪の状態で編んだものを、どう捻(ねじ)るかで、最終的な形をつくっているんです。

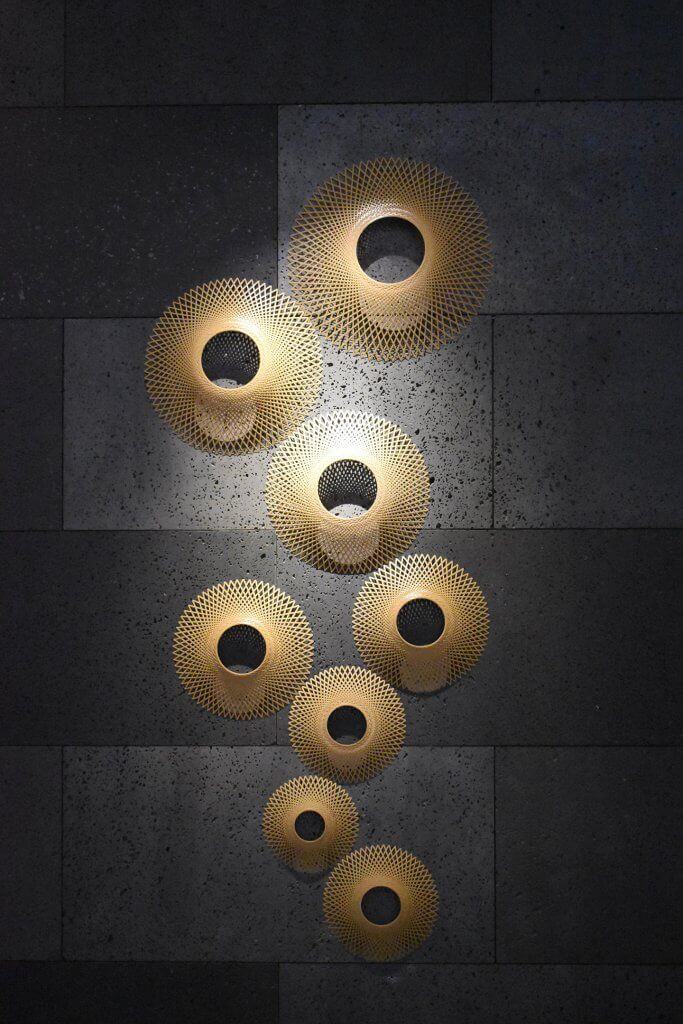

―同じインターコンチネンタル別府の《Clouds of smoke》という作品は、照明の具合もよく、作品の丸く抜けた部分の円形の光が作品本体とずれて壁に当たっていました。作品とその光の重なりが生む、全体のふわっとした感じがとても素敵でした。

中臣 はい、ちょうど湯けむりの感じが出ているかと思います。立体化させると影がきれいに出ますね。 このシリーズの一番最初の作品は、平面の状態のもので構成したんですね。その次につくったのがこの《Clouds of smoke》です。そのときに立体化させて、伏せた状態で作品を構成したんです。

用途を離れると自由になる

―《Clouds of smoke》は、周囲が編みっぱなしになっていますね。

中臣 そうなんです。一般的に、工芸って縁をしっかりさせるんですよね。陶器でも竹でもそうですけど、そうしないと壊れたり、使用の際にいろいろ問題が出ますので、縁をピシッとつくるんです。たとえば籠だと、編みっぱなしにせず、その周囲に縁を入れて、巻いて頑丈にして使うわけです。でも、実は編んでいる工程がとてもきれいなんですよね。だから、用途っていうものを離れると、もっと面白くなるんじゃないかと思うんです。用途を離れることで、本来持っている工芸の可能性が、拡がる、解き放たれるような感じがしますね。もちろん用途があるものはそれはそれでいいんですけど、用途がなくてもいいんじゃないかと。用途に関してはアートか工芸かの議論もずっとありますけど、もうその辺りの境は取り払っていいんじゃないかという気がしますよね。

―用途という制約を外したところに可能性が拡がる。そうしてつくられたものが、空間を彩る。面白いですね。そもそも、こういった空間に対するアートピースの制作の場合、どのような形で仕事は進むんでしょうか。

中臣 そうですね。アートマネジメント会社さんを経由してお話が来ることが多いですね。インターコンチネンタル別府の場合は、株式会社アートフロントギャラリーさんでした。だいたいは、この空間の作品案を出してください、という形でスタートしますね。それがおおよそ2、3年前からでしょうか。そのときに、空間のコンセプト、イメージが示されます。たとえばインターコンチネンタル別府のエントランスの場合ですと、森のなかを抜けていった先に天空の世界が広がっている、というものでした。それで、雲(作品名《Prism Ellipse,雲上》)と天女の羽衣(作品名《Frill,羽衣》)、というイメージの作品になったんですが、最初にこの大まかなコンセプトと設計図が示され、それらに合う案をいくつか出しました。その空間をデザインされてる方がいらっしゃいますし、施主の意向がありますので、それはちょっと違うとか、いろいろ行きつ戻りつ、デザイン案の往復はありますよね。こうした過程を経て最終的に決まっていきました。

ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ

ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ

中臣 制作の過程でも、途中で小さなサイズの作品を出して、デザイナーの方のチェックを受けたり、何段階かのステップを踏みますね。インターコンチネンタル別府の場合は、最初の提案からそれほど変わらないカタチで作品になったと思います。今回は別府に8年住んでいて、どんな町なのか、その場所からどんな景色が広がっているのかもよく分かっていましたので、そういう点ではつくりやすかったですね。やはり現場を見る方がつくりやすいというのはありますよね。知れば知るほどつくりやすくなるといいますか。

インターコンチネンタル別府のように、建物に大型作品を据え付ける場合は、作品を固定するピンの位置を設計の段階から決めておく必要があります。それで、1/3スケールの紙の模型をつくって、どこの位置にピンを仕込んでおけばいいのかということも検討しています。エントランスの《Prism Ellipse,雲上》もそうなんですけど、竹ですので作品自体はすごく軽いんですよ。ただ、最低2点で固定しなければならないですよね。さらに、傾かせたりする必要もありますので、ちょうどいいところにピンがくるようにするのは簡単ではありません。アート作品の専門業者が設置されていましたが、さすがプロ、と思わされる仕事ぶりでした。

アートワークが未知の世界を見せてくれる

- 今うかがってきたようなオーダーでつくる作品と、ご自身の発想でつくられる作品とで、制作に向き合うときの心持ちなどに、何か違いはありますか?

中臣 そうですね。この2つは両輪ですね。基本は自分でつくるっていうことなんですけど、ただオーダーがないとつくれないものが、やはりあるんですよね。特にサイズ、スケール感です。インターコンチネンタル別府の作品のように大きくなると、あれをアートピースで自分でつくるかって言われると、おそらくつくらないですよね。最近のアーティストには多いと思うんですけど、通常大きなものは、ある程度納まるところが決まってからつくるっていうようにしています。サイズって、大きくなればなるほど置ける場所が限られてくるので、自分で好きなようにつくって、そのあとずっと手元にあるということになると、倉庫がいくつあっても足りないですからね。ですので、自分だったらちょっと難しいようなものをつくれるという意味でも、自分が未知の世界に踏み出すきっかけとして、オーダーによる大型作品の制作はとても貴重な機会です。

もともと昔から大分は竹の産地で、風土記にも出てくるほどの、竹のものを朝廷に献上していた土地柄です。別府も竹細工の産業が非常に盛んなところです。インターコンチネンタル別府はデザイン全体でも竹を全面に押し出していましたので、そういう場に関われたことはとても恵まれた体験だったと思います。

―ホテルという性格から、海外からのお客様の視点も重視してデザインされていると思いますが、今、日本の竹工芸への評価が海外でとても上がっていますよね。中臣さんご自身の作品も、海外の著名な美術館で展示されたりコレクションされたりしていらっしゃいます。日本と海外とで、その受け取られ方の違いなどを感じられますか?

中臣 そうですね。日本、アジアもそうですが、竹があまりにも身近すぎて、竹のものを作品として見る、という考えが受け入れられにくいところがあるんですけど、海外、特に欧米は、それがないですよね。竹自体がそもそもなかった地域なので、竹工芸に関する先入観がないんです。ですので、アートとして受け入れてもらいやすいということがあるんでしょうね。 ですが、今、日本にも竹工芸のコレクターの方が何人かいらっしゃいます。最近は公共施設のなかでも使われる機会が増えました。欧米での評価が高まることで、日本での受け取られ方も変化してきていると思います。

自然との対話

―この工房でつくられた作品が、海を越えて海外に渡っていくんですね。この制作環境はいかがですか?

中臣 はい、最高だと思いますね。静かですしね。ちょうど目の前に田んぼがあるので、稲の成長とともに季節感が感じられます。田おこしから始まって、水を張って田植えをして、収穫までずっと見ることができるんです。それがいいですよね。それから、竹田は鳥が多いんです。ここにきて驚いたのは、鳥がすごく多いことだったんですよね。祖母山という険しい山があって、山を越えるともう高千穂になるんですけど、その山の原生林があるので、竹田にはいろんな種類の鳥がたくさんいるんです。だからいろいろな鳴き声が聞こえてきます。それもいいんですよね。こういう環境で作品がつくれているのは、本当に幸いなことだと思います。

インタビュー後記

竹は不思議な植物である。約100年に一度白い花をつけると、その山の竹はすべて枯れてしまう。しかし、竹林は再生する。芽を出し、天を衝かんばかりの生命力で、再び山を覆う。

生と死、直線と曲線、剛と柔、剛胆さと繊細さ。竹がもつ二律背反の性質のあいだで、中臣作品はその制約とプロセスを味わい、楽しみ、無心に遊んでいるかのようだ。

竹に見えない、しかし、竹だからこそできる。作品のその自由さは、竹の「消そうとしても滲み出てくる本質」を捉え、新たなカタチでそれを提示する。提示されたそれは、わたしたちがもつ、従来の竹工芸のイメージをはるかに超えたところにある。その言葉未満の試みの連続が、人々の日常・非日常に確かな彩りを与えていく。