中村弘峰 止まっていた人形の時間を動かしたい|人形師・中村弘峰インタビュー(前編)

努力の末に獲得したはずの西洋美術由来の美意識を捨て、新たに日本の美意識を身体に叩き込む。

この壮絶なプロセスにおける奮励とその自負が、

彼に「止まっていた人形の時間を動かす」と語らせる。

しかしそれは、単なる自信から来ることばではない。

先人が長い時間をかけて洗練させてきた、

日本の人形の様式美に対する敬慕と謙譲に満たされたものである。

人形師・中村弘峰。

過去の人形師たちとともに、新たな人形の地平を切り開こうとする知謀家の思考を探索する。

写真:石上洋、ふるみれい

PROFILE

中村弘峰(人形師)

1986年、福岡市出身。明治時代から続く博多人形師の家に生まれた、若き4代目。2011年に東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻を修了後、父・中村信喬に弟子入りし、家業を引き継ぐと同時に、従来の概念を打ち破る斬新な作品を発表している。また、伝統的な人形のあり方をアップデートしたアスリートシリーズの作品によって、第三回金沢・世界工芸トリエンナーレで優秀賞を受賞するなど、活躍の場を広げている。2018年、美術画廊X-日本橋髙島屋にて個展開催。2019年には、POLAミュージアムアネックスで個展を開催している。

西洋と東洋のぶつかり合いが、面白い風景を見せてくれる

―アスリートシリーズの人形についてはじめに感じたのは、御所人形の形態だけれど、ポーズは現代のスポーツ。ギリギリのプローポーション、バランスでつくられているのかな、ということでした。

はい、それはいったん獲得した西洋美術を捨てて、日本の美意識を入れたことと関係があると思います。 普通、美大に行ったら、西洋由来のアカデミックなものを学びますよね。「それをいかに忘れるのか」っていう挑戦でもあるんです。一回全消去するというか、アンインストールですね。いろんな人に伝わるように、「過去の人形師が現代にタイムスリップして現代を見たら、どんなものをつくるか?」という設定でつくっている、と説明していますけど、それが実は、今まで学んだものを一回壊して、新しいものを入れ直す、ということなんです。

予備校で西洋美術の技法を徹底的に学んで、美大に入る。そこで、ふと、「自分は何者なのか?」「なぜこれをつくらなければいけないのか?」ってことを考えるようになる。手は器用に動き、なんとなく空間を制圧するいい感じのものはつくれる。だけど、それが全部予備校のデッサン由来だなってことにみんな気がつくんです。

僕の場合は、そういうことを考えながらも、ありがたいことに、「自分のルーツは人形師なんだ」ってことに、家業のおかげで容易にたどり着けます。だから、西洋美術が入ってきた近代を勉強するだけで、美術という言葉さえも輸入ものだというようなことを知り、そうだとしたら、そして本当の自分がつくらなくてはいけないものに向き合うならば、石膏像やギリシャ彫刻が持っているラインの気持ち良さみたいなものを、一度消さないといけないんじゃないかなって思ったんです。

それで、どんどん日本古来の美意識をインストールして、みんなが選ばない形を選べるような体質になろうとした結果、つまり西洋と東洋のぶつかり合いを自分の中で産む、再現するということになり……。

プロポーションとしてギリギリに見えるのは、西洋の美意識をアンインストールした後に、日本の美意識をインストールした目で現代を見てつくろうとしているから、成立するポイントが一点しかないようなものばかりになっているんだと思います。浮世絵の線がちょっといいところを外れると下手に見えるように、日本特有の美しいラインの選び方っていうのは、そういうものだと感じます。

未来の先取りより、現代とのフィット感が面白さを生む

―では、狙ってそうなったというより結果的にそこにたどり着いた、ということですか?

そうですね、仮説が実証された、実験してみたら成立したみたいな感じですかね。御所人形を因数分解しているんですよね、結局。御所人形っていう人形を突き詰めて考えて、日本人形の最高到達点は江戸時代だというふうに設定したんです。要は、人形の世界と人間の世界はパラレルに走っている、っていう仮説(妄想)なんです。衣服は変われども、江戸時代だろうが、令和だろうが、人の顔は変わらない。御所の顔は完成していますので、あれ以上崩せないといわれているんです。ですからそれはそのまま持ってこなきゃダメだねと。でも着ているものと、若干のプロポーションの辺りはちょっと嘘をつけるというか、お肉食べてるのかな(笑)っていう程度には。だから、おっしゃる通りギリギリのプロポーションで、本来の御所人形のマスクとバットを持ったときにもう顔にめり込んでしまうような状態から、そこをうまく嘘をつきながら造形していく。

衣装に関しては、現在にぴったりフィットさせています。例えば今、野球でもヘルメットにプロテクターを付けたりと、少しずつ道具が改良されていて、やっぱり王さんの時代のものはレトロな感じがしますよね。僕がつくっているシリーズのなかで、今のものは今を、30年後の作品は30年後のその時代を写している、というようになると面白いなと思ったんです。アートはよく未来を先取りして表現しますが、現代とフィットさせてつくるのが面白い、っていう仮説なんです。実際、「桃太郎のキャッチャー」を作ったら自分が一番楽しかった。なんだかいけない領域に入って行く感覚があって。

ちなみに、生人形師の平田郷陽の作品に、扇子を持って遠くを指している桃太郎があるんですね。「桃太郎のキャッチャー」は同じポーズなんです。それをオマージュしているんです。でも誰も気づかない(笑)。あの作品は賞をいただいたんですけど、誰も気づいてなくて、自分で授賞式にバラしました(笑)。

人の願いや思いが込められてこそ、人形である

―そうだったんですか。このアスリートのシリーズはどれも、自分の行き先を意志をもって示しているように感じられて、自分の思いを乗せて伴走してくれるような、そういう関係性が築けるような気がしました。

そうなんですよ。賞をいただいたときにアメリカ人のキュレーターの審査員が、「彼はどこを指さしてるんですか?」と聞いてきたので、「ファーストです」って言ったんですよね。そしたらその人は、「僕には日本の工芸の未来を指しているとしか見えない」って。そこでハッと気づかされたんです。なんかすべてが頭の中で符合したというか。そうだよな、人形って全部そうだったよな、と。人形は象徴、表象なんです。何かを表しているんです。単に人の真似事をしていて可愛い、ということではなくて、人形には、人が託している何か、付与させている意味がある。ものすごく足し算が行われているわけです。ある種、ミニマリズムとはまったく真逆の、盛って盛って、見えないぐらいまで盛られてこうなっている、というものです。つまり、「この人形は日本の工芸の未来を指さしているように感じる」というようなもの、それはつまり願いや祈りですが、それが一番大事なところなんじゃないかと思うんです。だから、そういうものがない人形はただの人の形をしたもの 、木偶(でく)なんですよね。そういうものを感じられる人形に、僕も人もやっぱり惹かれるのかな。だから、人が祈りを込めるに相応しい形を、僕はつくらなきゃいけないと思うんですよね。

歴代の人形師の技をインプットし、その身体で現代を象るから、面白い

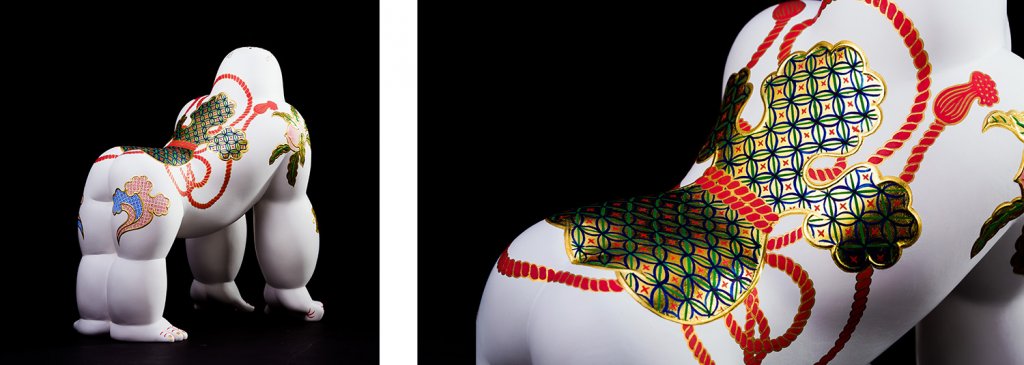

―アスリートシリーズはユニフォームは現代のものですけど、文様は伝統的なものが用いられていますね。

そうなんです。文様の組み合わせはものすごくエゴイスティックです。でも、一方でものすごく抑圧的です。いってみれば、既にあるものを拾っているだけ、サンプリングなんです。DJが作曲しない、みたいな。自分だけではつくり出せない厳密なルールがあるからむしろ絶対面白い、と思うんです。なぜなら、歴代の人形師たちがみんなそうだからです。彼らはものすごく抑圧的で徹底的に形式に則っています。その様式美がかっこいいと、おそらく僕は思っているんでしょうね。様式って、どんなスーパースターでも一人では作り出せない、一人では無理、というようなところがある。つまり100年、200年と、世代を超えて積み上げられた、その総体がいい、ということです。だから、それを組み合わせた人がいないなら、平成最後から令和の時代に初めて組み合わせた人形師としての権利が僕にあるかな、という感覚です。腕のいい人形師の技術はとにかく体に叩き込んで、そういう存在になった上で現代を眺めれば、それだけで、絶対に面白いものができるはずっていう仮説と実験なんです。

―そうすると、人形の長い歴史に登場した、過去のたくさんの人形師たちと一緒に、今作品をつくっている、とも言えますね。

そうなんですよ。過去を否定して未来を創るというやり方の真逆なんですよね。彼らと一緒に作るみたいな。ITの世界だとシェアしていきますよね。それに近い感覚です。だから、面白い人がいっぱい出てきたらいいと思っていまして、ユーチューバーにでもなりたいぐらいの気持ちで、シェアしていきたいと思ったりしています。なぜなら、ウチ(中村人形)は別にアーティストの家系じゃなくて、息子、孫、ひ孫と家業として続いていってほしいからなんです。だから、自分だけのオリジナルの何か、という気持ちはむしろないんですよね。

過去の人形師たちがすごいのは、その師匠とかの作風を連綿と受け継いでいて、オリジナリティなんていうのはほんの少し滲ませているだけだという点です。そしてそれを良しとするのが日本の美意識なんだと思います。本歌取りみたいな感じですね。それを良しとする文化に、まず自分も馴染まないといけないし、それを公然といいと言わないといけない。

御所人形の顔は、長い年月をかけて洗練されてきた、だれの顔にでも見える顔なんです。だれの顔でもないから、だれの顔にでもなり得る。言わば、記号なんです。ジュリアン・オピーの作品のような。だから逆に今っぽいんです。 そんな感じで僕は、過去の人形師たちが、長い時間かけて洗練してきた、特に江戸期に完成させた総体としての人形、日本人と表裏一体の、だけど見過ごされてきた、あまりにも近すぎて生活に溶け込みすぎていた人形という総体を、半分瀕死だったものを現代に何とか蘇生してそのまままた、人形の時間が動き出すようにしたい。止まった時計の針を再び動かせるようなものをつくりたいなと思っているんです。

関連記事