浅井康宏 漆芸家 浅井康宏インタビュー|透明な思考、艶やかな記憶(後編)

浅井の作品には、掌の小品でさえ、

観る者に壮大さと深遠さを感じさせる。

ある時は慈雨のように、あるいは光の粒のように、

その表象を構成する要素の一つ一つが意識の上に降り注いでくる。

漆の美をまだ知らぬ人々へ、そして未来へ。

エバンジェリスト、浅井康宏の思考をたどる。

PROFILE

浅井康宏

1983年、鳥取県生まれ。2004年、国立富山大学高岡短期大学部 漆工芸コース卒。2005年、室瀬和美(重要無形文化財保持者)に師事。2011年、武蔵野美術大学 造形学部通信教育課程卒。2004年頃より、自ら漆の木を育て、現在はその漆を作品に用いている。受賞歴は、2002年、日本漆工協会 「漆工奨学賞」にはじまり、2012年、日本伝統工芸展 「新人賞」、2015年、第32回 日本伝統漆芸展 「文化庁長官賞」など、多数。

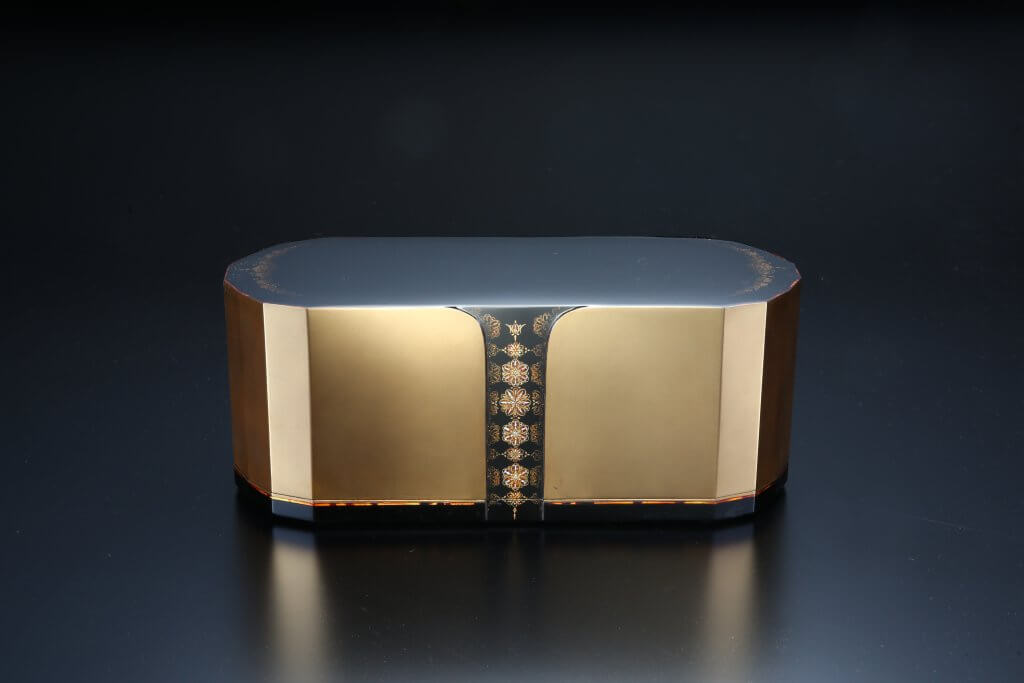

現代性の表現

―螺鈿に使う貝にはいろいろな種類があるということですが、どのように使うのでしょうか。

浅井 はい、表現に応じて、かなり細かく厳密に使い分けています。僕は貝そのものの色を活かしたいので、多様な色合いを出せるよう、さまざまな貝を集めています。

薄貝のシート状のものを使う場合、一枚のなかにもいろいろな色が混じっています。青ならそのシートの青の部分だけを探して使いますので、全体の3〜5パーセントくらいしか使えません。

螺鈿の技法は、貝の真珠層を用いますので、層の厚さによっても色は変わります。層が厚くなればより真珠っぽい白く深い色合いになります。それをスライスしていくと、一層一層が持っている色彩が強く出て、より華やかな色合いになっていきます。層ごとに色合いが違うので、最初は緑が出ていたのに、研ぎすぎるとピンクが現れるということも起きてきます。ですので、そうしたコントロールもかなりシビアにしなければならず、パーツ取りが厳密になってきて、どんどん歩留まりが悪くなるんです(笑)。

でも、それをやっていくと、貝が持つ色で、かなり深い色彩表現ができます。これが螺鈿の魅力の一つだと思います。

―螺鈿は中国で生まれ朝鮮半島で発達し、日本に入ってきたという歴史があるようですが、こうしたなかで、ご自身の作品の特色をどう考えていらっしゃいますか。

浅井 そうですね。僕の場合、薄貝に関しては、色彩表現の幅が広がっていることだと思っています。現代だといろいろな貝が手に入りますので、日本の貝にこだわらなければ、世界各地の貝を使うことができます。たとえばニュージーランドの貝を使って強い緑を表現することもできるんです。そういう部分で、以前のいわゆる青貝螺鈿といわれているものよりも、現代的な色彩表現ができると思います。世界中の貝を使えるこの時代だからこその表現ではないでしょうか。天然の色を使うことにはこだわりますが、世界の素材に目を向ける。日本のものも含めて世界のいい素材を誠実に扱っていけば、より現代的な表現が可能になるのだと思います。

写真:ふるみれい

浅井 螺鈿の貝片はそれぞれに魅力を放っています。

たとえば1万パーツの貝を貼る場合、ある角度で光るものがあれば、光らないものもある。別の角度では別のパーツが光ったり光らなかったり。こういうものが、たくさん出てくるわけですよね。

ここは青い貝を貼ろうという計画でスタートするんですけど、完成したものは、もう本当に無数の光を各方向にさまざまに放っているわけです。見る角度によっても全然違ってきます。そうなるともう、単なる自分の計画上のデザインや色彩だけの話ではなくて、素材の魅力がそのまま出てくるわけです。僕の頭のなかにあるデザインとその素材ごとに異なるバラバラの魅力というのが、一つの作品になっています。ですので、最後まで完成の状態が想像できないんです。でも、それが螺鈿の魅力かなと思ったりします。

貝片は人と似ていますよね。一人一人はそれぞれいろいろな方向を向いている。でも、全体で見たらグループとして調和が取れている。螺鈿も、大きな括りで見たときに一つの色彩になっていればいいかなと思っています。そのなかで、一つ一つが個別に誰かの心を捕まえればいい、という感覚です。

表現のための道具づくり

―道具もご自分でつくられるのでしょうか。

浅井 はい、自分でつくるものがけっこうあります。売っている道具だけでは表現できることに限界があって、自分の思うものをつくるには道具づくりが必要なんです。道具づくりが仕事の原点だともいえるくらいです。

たとえば貝を加工する鏨(たがね)で金属を加工しようとしてもうまくいきません。金属用は試行錯誤を繰り返し、非常に苦労して精度を上げてきました。これができたことで、かなり精度の高いものをつくれるようになりました。

貝や金属を細かく抜くための鏨づくりは、肉眼では加工が難しいので、顕微鏡を使います。貝のパーツ自体は肉眼で見えますが、道具づくりは肉眼ではできないのです。

道具は消耗品です。だから好きな鏨が壊れたときのショックや寂しさは、かなりのものです。一番最初からいてくれたあいつがすでに使えなくなってしまって……けっこう辛いんですよね。

こう考えると、漆芸はかなり総合的な仕事だと思います。

―今、工芸の世界では、道具づくりの方でも後継者問題があると聞きますよね。

浅井 蒔絵筆に関しては特に心配ですね。漆芸には独特の筆があって、たとえば筆先が抜けるようになっているものなどは、紐がついていて、長さを調節することで、漆の硬さ、季節に応じて長さを変えて使うことができたりします。これは職人仕事で、誰でもこの筆をつくれるわけではありません。

道具の作り手が減るということは、その工芸にとって、全体のクオリティが落ちることになります。この道具があったからできていた表現ができなくなるということですから。

だから、アートとしての漆芸の価値が上がって、市場参加者を増やして、参加者たちの裾野が広く厚くなることが必要ですよね。

写真:ふるみれい

時代に応える

―基本的にすべての工程をご自身でなさるのでしょうか。

浅井 そうですね。多くの作業を行います。やはり、教科書どおりではないことをやりたいと思っているので、自分でやらなければならない部分が多くなってきますよね。ただ、工房体制をより充実させて、研究したことを工房全体で取り組みクオリティをあげていくというのが目標です。 僕の場合、作品一点に2年くらいかけるので、それを一人でやっているわけにはいきません。ですので、工房全体でクオリティを上げて分担できることをできるだけ増やしていく必要があると思っています。

もともと漆は分業制の世界でしたが、戦後、個人作家主義的な流れが起きました。最近はまた少しそれが変わってきていて、集団製作で活動される方が出てきています。個人製作ではクオリティ面でおそらく差がついてきてしまっているので、集団製作の時代がまた来るんじゃないかなと思っています。

そこには、受け手側の変化もあると思います。漆芸品というより、一つのアート作品として見てもらう時代がきているので、とにかく作品にクオリティが求められます。今までは、漆ってこうだよね、と受け手側とも共通のことばで会話できていたのが、おそらくこれからはますます難しくなるし、海外に持っていったときに、さらにそういった文化的な背景、文脈が通じません。クオリティがすべてになります。ですので、そこに対応できるチームであり、個人でありたい、という気持ちがありますね。

―確かにこれまでは、それが漆芸なのか、何なのかを判断した上で作品に接する、というところがあったかもしれませんね。でも、それが通用しない時代になっているということですね。

浅井 そうなんですよね。結局、SNSの発信を考えると、モノを見る時間がとても短くなっている一方で、そのなかの情報量は多くないといけないですよね。そこでどういう風に感じるかという世界で生きているときに、漆だからこうだよね、という共通のフィルタを通して見てもらうことは、もうないんだと思います。

最近思っているのは、結局市場性をいかにつくれるか、ということなんです。本当に飛び抜けた日本最高のアート作品としての漆を作ることが、僕の目標かなと思っています。そのポイントを探し続けながら自分自身の作品をつくり、それを伝えていきたい。ともかく、いいものをつくるしかない、と思います。だから、黙って市場をつくりにいきます(笑)。

時を超えて

―美術館で超絶技巧の細工などをみると、もちろん、その美しさは認識した上ではありますが、どうしても技巧にばかり自分の注意が向いてしまうと感じることがあるんですよね。

浅井 僕も最近それを思っています。

幕末・明治の技巧は本当にすごいんです。だけど、ちょっと僕たちの前の世代という感覚があるといいますか……。目は釘付けになる。だけど、身近に置きたいというより、この技すごいな、という驚きの方にどうしても行ってしまう。

でも、現在を生きている人のつくられる技巧をこらした作品はそれとは違う魅力があります。もしかするとそれが同時代性というようなもので、時代と親和する何かが魅力になっているのかなと思ったりします。

だから、同じように、僕たちの世代がつくっている作品も、もしかすると100年後には、ちょっと引いた驚きになってしまう可能性があると思うんですよね。 そうならないよう、本当の美術価値として、技巧と美術の両方の要素を持ったものを100年後に残したい、次の時代にも応えられるものを残したいと、最近よく思います。今はまだその答えは出ていませんが、そこをめざしていきます。

写真:中嶋勇

インタビュー後記

ともかく、「漆のために生きている」という浅井の言葉の重みが強く印象に残ったインタビューだった。自己の表現のために漆が用いられるのではなく、漆のために自己が使われる。浅井にとって、他者からの賞賛や喝采は、すべて漆へのそれへと転換されている。

漆に心酔しきったその姿勢に、アーティストといわれる人々のまた違う側面を見た気がした。漆そのものと、漆芸の歴史、そして浅井自身の協演が生みだすスペクタクル。今後も目が離せないアーティストである。