高橋奈己 陶芸家・高橋奈己インタビュー|空間との調和性、間、静寂(しじま) 後編

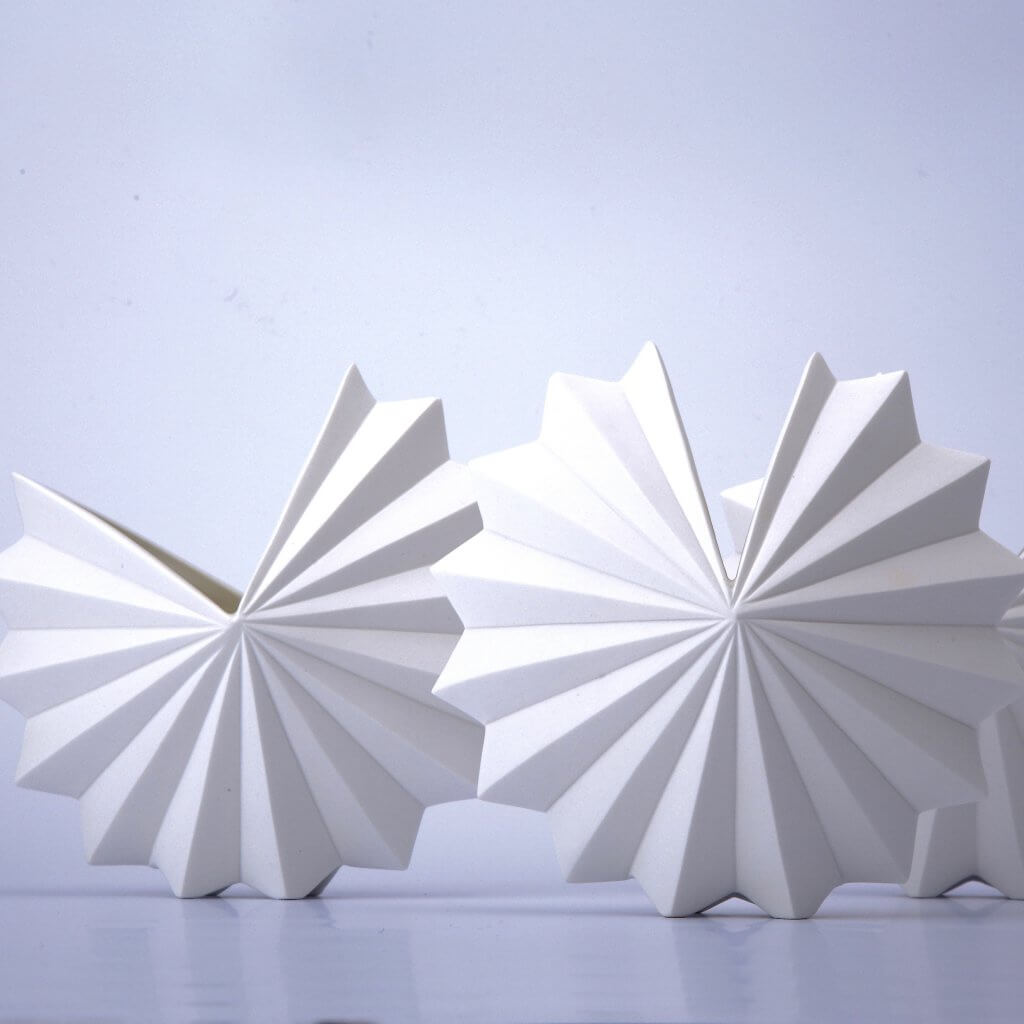

高橋は果実やつぼみなどに見られる非対称な造形に現れる美しさに魅せられてから、

それらをモチーフに作品を制作し続けている。

光の濃淡に応じて浮かび上がる黒い影が白磁の輪郭をより鮮明に描き出し、空間と調和する。

そこには、不思議と凛とした静寂が漂っている。

なぜ、高橋は自然の造形に惹かれ、白の世界に魅せられたのだろうか。その世界観に迫りました。

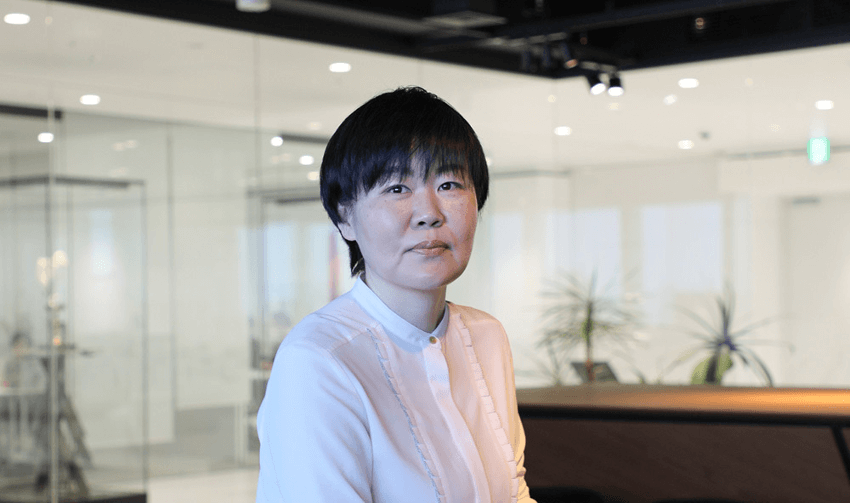

PROFILE

高橋奈己(陶芸家) 東京都生まれ。 果実やつぼみなど自然が生み出すアシンメトリー(非対称)な造形の美しさに魅せられて以降、継続してそれらをモチーフに作品を制作し、分野を問わず国内外から熱い視線が注がれている。1997~99年ファエンツァ国立陶芸美術学校在籍。東京国立近代美術館やファエンツア国際陶芸美術館などにコレクションされている。

終わりなき造形

― 作品は型にはめてから、彫っていくのでしょうか?

高橋 鋳込んだ作品を型から出して、生乾きの時に糸鋸で面を

整えていきます。乾燥後、カッターの刃で整え、さらに紙ヤスリで整えます。

私の場合、30~40分くらい鋳込んで生地を厚くします。

― 削り出す作業には、時間がかかるのでしょうか?

高橋 原型から始めると、だいたい3~4か月ですね。原型を石膏にすると、 元には戻せません。だから、その造形美に納得してから石膏に落としこみます。そこに多くの時間をかけていると思いますね。

でも、最近は「形を決めるのに時間がかかり過ぎるとダメだ」とわかってきまして……。「決まらないってことは、だめってことだな、次!」っていうのはよくあります。その意味では、制作の速度は少し遅くなっていますね。また、最初は無我夢中だったけど、展示を続けることで「怖さ」も出てきています。

― 「怖さ」というのは?

高橋 「前よりも美しい作品を生み出せているのか?」と常に自問自答しているので……。「ここで終わり」という判断が本当に難しい。だから、日本画の線のように「一筆で書く」って、心の底からすごいと思いますね。

白の世界に魅せられて

― 最初から白磁が良いと決めていたのですか?

高橋 いいえ、最初は土でロクロを挽いていました。でも、磁土のきめ細やかで美しい白さに憧れるようになりました。ロクロから造形に移ったときも、磁土を使いたいと思っていました。でも、「手びねり」には向かないし、歪むし、どうすればいいのかなって悩んでいましたね。

留学先のイタリア・ファエンツァでは、マリア像など磁土を鋳込んで作ったものが多く、そこからヒントを得て、鋳込みなら私が目指す造形を磁土で表現できると考えました。

― 磁器特有の扱いにくさはありますか?

高橋 磁土の収縮率は、とても大きい。そのため、焼成すると歪みやすいんです。ひとつひとつ丁寧に仕事をしないと、焼成後、美しいラインは出ません。

― 作品を拝見したとき、ハッとする白の美しさと一緒に、光に応じて影が浮かび上がる。その対比にやられました。影や白との対比も考えられていたのですか?

高橋 自然の光を当てたときに生まれる陰影の美しさが好きなんです。展示会場に移して、照明を当てることで影が出て、白地が生きてくる。これは、展示会を通して意識するようになりました。

人によって好き嫌いがあるとは思いますが、白い空間にいるとホッとします。現代アートの展示で、壁と角の境界が曖昧な真っ白な空間に3分間いるという作品があったのですが、とても気持ちよかったんです。

― 教会などの静寂や美しさは感じていましたか?

高橋 そうですね。イタリアは日本のように時間どおりに物事が進みませんし、イライラすることが多かったです。こうした不慣れな環境での生活でしたが、教会に入ると、別世界のように静かで安らぐことができました。日本のお寺のようでした。

挫折を超えて育まれた流儀

― 斜め上に向かってねじれるようなイメージはいつ頃から生まれたんですか?

高橋 2005年からですね。1999〜2004年まではシンメトリーでした。インスタレーション的なこともやっていました。台の上に展示することに違和感がありました。入った瞬間に、その世界に飛び込んでいける展示が好きだったんです。

2000年の初個展は、若手を育てるために個展を支援してくれるギャラリーで展示させていただきましたが、ギャラリストの趣旨とは違う展示をしたことで、かなり叱られた経験があるんです。当時は25歳だったし、初めての展示だったので、ショックを受けてしまい、それから作品が作れなくなってしまいました。

― その作品ができる前の話ですよね?

高橋 相手の意図をうまく汲み取ることができずに、ギャラリーの方が想像するものとはまったく違う展示をしてしまいました。そこから、作れなくなってしまったんです。それで陶芸教室の社員となり、制作からも離れてしまいました。

だけど、「このままではまずい!」と思い、再び制作を開始しました。浪人して美大に入り、イタリアまで行ったのに、「私は何やっているんだろう…」と思い直したんです。

― その挫折をバネにして2003年に解き放ったんですね。

高橋 そうですね。「こんなことをしている場合じゃない」と一念発起して、企画ではなく自分でお金を払ってギャラリーで個展をしました。

― この頃から、すでにエッジが効いていますよね。作品に「ねじれ」が生まれたのは、どのようなタイミングだったのでしょうか?

高橋 シンメトリーの限界が見えてきたんです。もっと自由に動いてもいいと思いました。そこから造形の原型となる部分が変化し始めて、カタチに対して無限大な広がりを持って関わろうとしたことが大きく影響しています。

360度形を変えることで、ニンニクやたまねぎって言われるようになりましたね。

― 西洋の庭はシンメトリーですよね。逆に、日本の庭園は解読不能で自由自在に作られる。イタリアにいるときは、左右対称的なものに惹かれる。でも、日本に戻ってきてから、そのシンメトリーが崩れていく。そこから、どのように日本的な美意識に移ったのでしょうか?

高橋 自然に芽生えてきたんでしょうね。シンメトリーには特有のキツさがあります。シンメトリーの庭園を見ると、どこにも逃げ場がないような息苦しさを感じるんです。

― ご自身の作品は陶芸と彫刻、どちらの感覚に近いですか?

高橋 やっぱり、陶芸ですね。私は土でないと作っている感じがしません。器には「使う」という制約があります。その一方、彫刻は素材も、表現も自由です。私は土という素材が好きなんです。

― まったく使えないオブジェを作ることもあるのでしょうか?

高橋 そうですね。花瓶として作ったわけではないんだけど、作品を購入した方が花瓶として使うことはありますよ。それは、購入された方の自由ですので。

― ご自身では、使われる物として作っているのではなく、あくまでも立体として作られているのでしょうか?

高橋 そうですね。あくまでも造形です。

茶道との出会い

― お茶を習っていると聞きましたが、お茶とのシンパシーはありますか?

高橋 イタリア修学中の1997年にファエンツア国際陶磁博物館で、樂茶碗の400年の展示が開催された。お茶会も催されていたのですが、何もわかりませんでした。日本の文化なのに……。

イタリア人に「説明して」と言われても、お茶道のことを全く知らなかったので、私のほうが説明して欲しいくらいでした。このことがきっかけで、お茶道に興味を持つようになりました。

水指が何の道具かもわかりませんでした。それで、「お茶をやらないとまずい」と思って、習うようになったんです。

― なぜ、「お茶をやらないとまずいな」って思われたのですか?

高橋 陶芸の歴史をさかのぼると、お茶によって発展した部分も大きく、日本人である以上、「お茶を知る必要がある」という気がしたんですね。

お茶の面白さを知る方に導いてもらえれば、魅力的な世界だとわかります。口うるさく言われると、嫌になってしまいますけどね(笑)

2005年からお茶を習い始めました。2008年に赤坂で個展を開いたとき、ギャラリーの方がDMを林屋晴三先生(※注釈)に送ってくださり、林屋先生から「掲載された作品が欲しい」と連絡をいただきました。その時はまだ林屋先生を存じ上げませんで…。丁度、私がギャラリーにいないときにお越しいただいたのですが、その後、お電話で激励していただきました。

その後、お茶の世界に引っ張ってくださいました。林屋先生が「お茶碗を作ってみなさい」と言ってくださったおかげで、茶道具を作るきっかけと勇気をいただきました。先生は、細かいところは言いません。すごく厳しい目で、良い悪いをはっきりとおっしゃいます。

現代の茶の湯道具だけで取り合わせた新宿柿傳さんでの茶会で、林屋先生が席主となってお茶を立てられる。その空間を命がけで作られるので、こっちも命がけで作品を生み出します。あの張り詰めた空気は一生忘れません。他のお茶会に出ると、林屋先生の凄さがよくわかります。

調和を見出す「間」の哲学

― 何かアドバイスを頂くことはありましたか?

高橋 「自分で感じ取りなさい」という教えで、たくさんの素晴らしい作品を見せていただきました。水指のツマミについて質問させていただいた時に、「間だ」と答えられました。最初は、「え、間?」と思いましたが、お茶のすべてが「間」なんです。私はまだまだ勉強中ですが……。

展示方法でも、作品と空間の間を意識していますね。すべてお茶と繋がっていると感じましたね。

― 鑑賞者に感じてもらいたいことはありますか?

高橋 そうですね。言葉は大切ですが、展示会場に入ったときに、少しでも心が動いてくれたら、それで生きていてよかったと思いますね。何も感じさせることが出来ないのは大変辛いです(笑)

震災のとき、友人から「美術の存在意義がわかった」と言われました。私の作品も含めて美術が見れなくなると、心がカサつくって……。そう言ってもらえたことがすごく嬉しかったんです。

― 最初に造られた茶陶は?

高橋 水指ですね。ただ、茶碗を作るのはとても怖かったんです。でも、林屋先生が「自由に作りなさい」って言ってくださったんです。

林屋先生に水指をお見せしたときは、とても褒めてくださいました。自分では、その評価に実感がわかなくて、林屋先生の想いについていくのに必死でした。

イタリアだと、私の表現は折り紙みたいで日本的だと言われます。その一方で、日本では、少しでも渡欧歴があれば、「やっぱりイタリア行ってきたからねえ」と受け取られます。「イタリアに行く前からこうだったけど」って思いますが……(笑)。

海外では「折り紙=日本的」って思うみたいですね。外国の方が作品を見たとき、日本的な繊細さを感じるみたいで……。結構、日本だと奇抜に見えるみたいですなんですけど(笑)

― コミッションワークも充実されていますが、今後の展望はありますか?

高橋 見る人を一瞬で引き込める力のある展示をしたいです。

― この度はB-OWNDマガジンのインタビューを受けてくださりまして、誠にありがとうございました。今後のさらなるご活躍を期待しております。

この記事でご紹介した作品

WORDS

林屋晴三(はやしや せいぞう) 昭和3年(1928)、京都府生まれ。陶磁史研究家。とくに茶陶を専門とする。国立博物館(現東京国立博物館)に入り、工芸課長、資料部長を経て次長。平成2年退官後、同館名誉館員。頴川美術館理事長、栗田美術館理事長、日本陶磁協会副理事長を歴任。2003年旭日小綬章受章、2007年織部賞受賞。