おうち時間 処暑とは?二十四節気からみる秋の旬を楽しむ過ごし方

気候も夏から秋へと移行するこの時期を味わいながら、旬の食材と美味しいお酒をいただくというのも乙なものです。

今回の記事では、季節の特徴や旬の食べ物とともに、おうち時間をさらに豊かなものへと演出してくれる、

現代アーティストが手掛けた個性豊かな酒器をご紹介します。

作品写真:石上洋、木村雄司

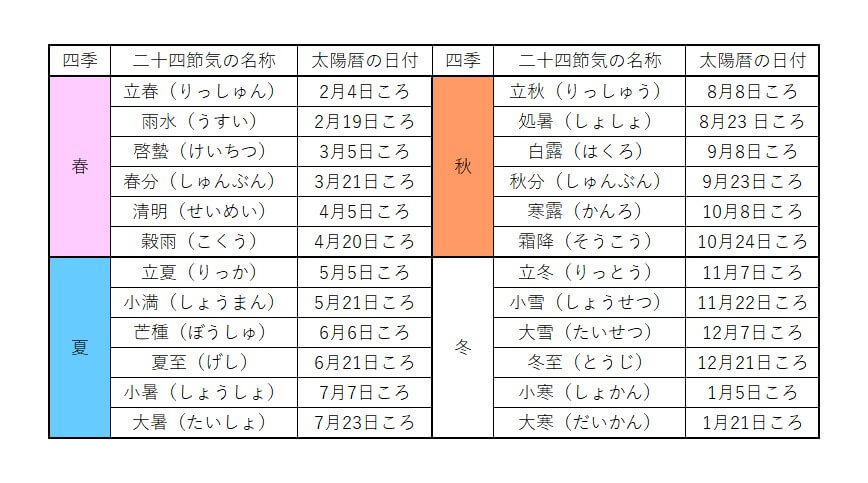

二十四節気とは?秋の区分は6つ

8月下旬、まだまだ残暑厳しい日々が続きますね。しかし、二十四節気(にじゅうしせっき)という区分においては、すでに秋の「処暑」(しょしょ)にあたるころです。2023年は、8月23日(水)がその日にあたります。

二十四節気とは、太陽の動きをもとにして季節の目安となる日を定めたものです。1年を春夏秋冬に区切り、それらをさらに6つに分けました。

冬至と夏至、春分と秋分という耳慣れた言葉は、実はこの二十四節気のなかに出てくる名称です。何月何日「ころ」とされているのは、年によって、1日ほど前後するためです。

秋の区分は、以下の6つです。

- 立秋(りっしゅう、8月8日ころ)…暦の上ではこの日から秋。これ以降は、残暑といわれる。

- 処暑(しょしょ、8月23日ころ)…暑さが止む、おさまるという意味。

- 白露(はくろ、9月8日ころ)…朝晩の寒暖差が大きくなり、野の草花に朝露が宿るころ。

- 秋分(しゅうぶん、9月23日ころ)…春分とおなじく、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。

- 寒露(かんろ、10月9日ころ)…秋がだんだんと深まり、野の草花に冷たい露がつくという意味。

- 霜降(そうこう、10月24日ころ)…秋がぐっと深まり、霜が降りはじめるという意味。

このように、二十四節気では、それぞれの時期を表す名称が用いられています。

処暑の気候は?秋の「風」と「雨」の名称も紹介

「処暑」の気候は、日が差す日中は暑いものの、朝夕には涼風も吹き、過ごしやすくなるころといわれています。夕涼み、という言葉があるように、暑さが和らいだ夕方、戸外や縁側に出て涼をとる習慣があります。現代であれば、ベランダに出て夕日を眺めたり、夕飯までの時間、人込みを避けながら近所を散歩するなどもよいでしょう。きっと、真夏とは異なる風を感じるはずです。

さて、秋の風にはさまざまな名称があり、よく知られているものは、以下の通りです。

- 秋の初風(あきのはつかぜ)…立秋ころに吹く涼風。

- 初嵐(はつあらし)…処暑のころに吹く強い風。

- 野分(のわき)…太陽暦の9月1日ころに吹く強い風。

たとえば野分は『枕草子』でも取り上げれ、清少納言は「野分」の翌日の荒れた風景に風情を感じています。

ほか、日本には雨の名称が豊富にあることが知られていますが、特に8月の下旬、富士閉山のころに降る雨のことを、御山洗(おやまあらい)、しとしとと降る秋の長雨を秋霖(しゅうりん)、また秋の終わりに降る雨を、秋時雨(あきしぐれ)と呼びます。

時候のあいさつ|処暑には、手紙やハガキでどんな言葉が使われる?

これまでご紹介したように、ひと口に秋といっても、残暑のころと冬が間近の紅葉のころとでは、気候に大きな差があります。また当然のことながら、縦に長い日本列島では気候も地域ごとに異なります。手紙を出す際は、このあたりのことにも、配慮するとよいでしょう。

処暑においては、時候の挨拶(漢語調)として、次のような表現が挙げられます。

- 処暑の候

- 秋暑の候

- 早涼の候

- 初秋の候

- 新涼の候

- 清涼の候

- 新秋の候

候は、みぎり、という表現に置き換えることもできます。どれも、夏から秋へと移り変わる雰囲気を感じさせる言葉です。こういった時世のなか、なかなか会えない家族や友人に、一枚のはがきを送ってみるのもよいかもしれません。

季節の花や植物も美しい秋

秋といえば紅葉のイメージですが、開花する花も多く、たくさんの美しい植物が見ごろを迎えます。花の開花期間は種類や地域によっても幅がありますが、以下、おおまかな目安として、いくつかをご紹介します。

- 立秋…朝顔、百日紅(さるすべり)、向日葵

- 処暑…芙蓉、酸漿(ほおずき)、白粉花(おしろいばな)

- 白露…秋海棠(しゅうかいどう)、山牛蒡(やまごぼう)

- 秋分…彼岸花、薄(すすき)、撫子

- 寒露…金木犀、秋桜(こすもす)

- 霜降…竜胆、野紺菊(のこんぎく)

ちなみに、「春の七草」に対して、秋にも七草があるのをご存知でしょうか。秋は、萩、薄(すすき)、女郎花(おみなえし)、桔梗、藤袴(ふじばかま)、撫子、葛です。和歌や日本の美術品などにもよく登場します。

食べ物旬も豊富な秋 処暑のおススメはこれ

さて、やはり秋といえば、「食欲の秋」ともいわれるように、美味しい食材も豊富とされる季節です。旬を迎える食材には、どんなものがあるのでしょうか?

【秋の果物】

- 梨

- 無花果

- すだち

- 葡萄

そのほかの食材も、茄子、栗、松茸などのきのこ類、さつま芋、銀杏などが挙げられます。

【秋が旬の海の幸】

- 秋刀魚

- 戻り鰹

- 白鮭(秋味)

- イクラ

- 芝海老

- 帆立貝

- 真鯖

- 真河豚

たとえば処暑の現在、魚は、秋刀魚がはしりものです。そのほか、鱸(スズキ)や鯉(コイ)などを薄くそぎ切って氷水にくぐらせる「洗い」は、さっぱりとしていて、残暑が厳しい時期にもおすすめのいただき方です。鱸の洗いは、日本酒はもちろん、白ワインにも合うと言われています。

深まる秋を感じながら、おうち時間を豊かに過ごす

処暑を過ぎると、次は「白露」(9月8日ころ)となります。

9月9日の菊の節句(重陽の節句)、中秋の名月を愛でながら秋の実りに感謝する十五夜(2021年は9月21日)と、秋の目玉の行事が続きます。そして、だんだんと秋が深まるにつれ、夜には鈴虫の声も響きます。

現在、世の中の状況もあり、「おうち時間」という言葉をよく耳にするようになりました。慌ただしい日常のなかでも、身近なものに季節を感じることが、リフレッシュにつながるかもしれません。また、秋に旬を迎える美味しい食材を肴に、自宅でゆっくりとお酒をいただくのも、すてきな「おうち時間」の過ごし方です。

さて、次の項目では、この「おうち時間」をさらに豊かなものにしてくれる、現代アーティストが手掛けるこだわりの酒器をご紹介します。美味しい秋の味覚とともに、ぜひ特別な時間をお過ごしください。

秋におすすめの酒器をご紹介

・松林豊斎

作者の松林豊斎氏は、約400年続く、京都・宇治の朝日焼の十六世です。

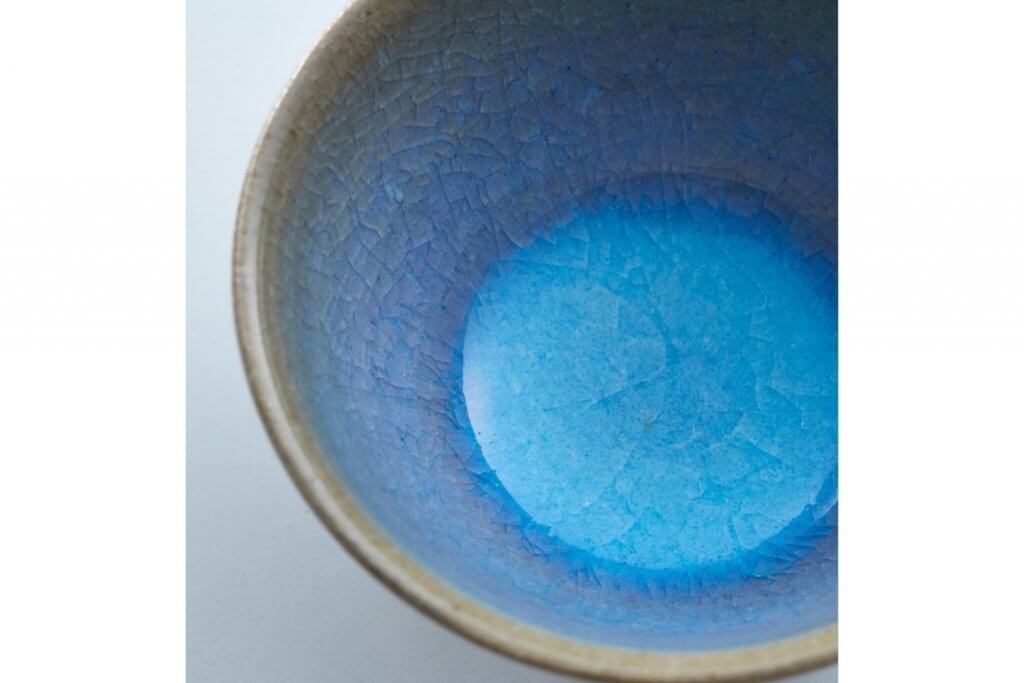

日本において、秋を象徴するモチーフに「月」がありますが、この印象的なブルーは、「月白釉(げっぱくゆう)」と呼ばれる釉薬によるもの。窯の中で、月白釉が強い火にさらされると、ゆっくりと器の底へと流れていきます。それによって、器のそれぞれの部分で濃淡が異なる、さまざまな景色を見せてくれる、味わい深い器が完成します。とくに、外側の腰や、内側の底に表れた鮮やかなブルーは、はっと目を引く美しさです。

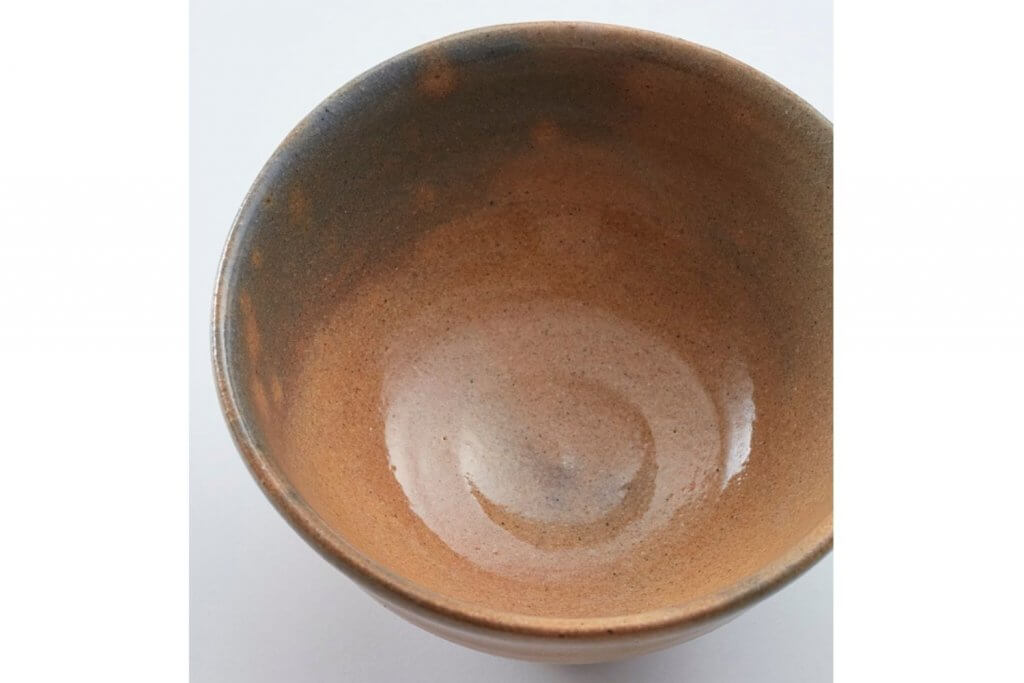

秋を表すモチーフには、「月」とともに「鹿」も挙げられます。本作は、タイトルの通り、鹿の背中を思わせる、斑点模様が特徴的です。

松林氏は、酒呑を作る際に、小さい茶わんをつくる意識で取り組むといいます。本作については、「竹節に削った少し高めの高台。たおやかに広がっていくフォルム。リズムのあるロクロ目と、引き締まった口づくり。井戸形の茶盌を作るような意識で作った紅鹿背(べにかせ)の酒呑です。」と語っています。

・ノグチミエコ

秋を表すものに、「月」がありますが、秋の夜長に空を見上げながら、宇宙に思いを馳せるのもまた一興です。

ガラスアーティスト・ノグチミエコ氏は、長年にわたり「宇宙」というテーマに取り組んできました。本作のコンセプトは、「宇宙を体内に呑み込む」というもの。ビッグバンから現在までの宇宙の物語をイメージしています。透明感のある宇宙は黒い背景にすると、青白い宇宙が鮮明に浮かび上がります。ノグチ氏が「宇宙を注ぎ呑み込む自分を想像してほしい」と語るとおり、イマジネーションを楽しむ酒器です。

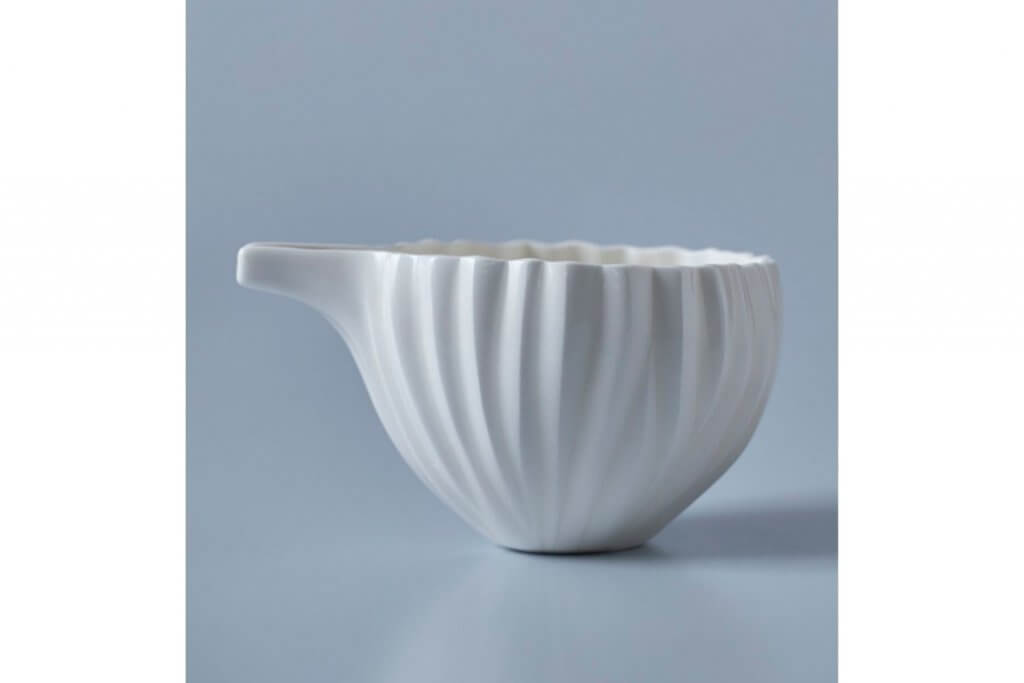

注ぎ口からの優雅な流れ、器を持つ指先を美しく見せる造形など、酒器の形にもこだわりぬいた作品です。

・高橋奈己

「白秋」(はくしゅう)という言葉があるように、秋の色は、「白」とされています。

高橋奈己氏は、果実やつぼみなどをモチーフに、主に白磁の作品を手掛けるアーティストです。作品は、一見スキのない造形美しさが追及されているようで、しかしどこか柔らかな雰囲気を感じさせます。それは、高橋氏が自然が生み出すアシンメトリー(非対称)の美を表現しているからでしょう。

また、高橋氏の白磁は、その凹凸に浮かび上がる陰影の美しさが大きな魅力です。本作は、布の繊細なひだを思わせる表現が特徴的です。理想の造形を創るために、モチーフである非対称な形の果実やつぼみを抽象化し、複数のパーツに分けて「鋳込む」という、手間のかかる工程を踏んでいます。

・山浦陽介

プロダクトデザイナーを経て、陶芸をはじめた山浦陽介氏。山浦氏もまた、白磁の作品を数多く手掛けるアーティストです。その作品には、現代建築のような水平と垂直が多様に重なった、絶妙なバランスから創造される緊張感があります。本作の制作過程について山浦氏は、「45度の角度をもつ石膏板8枚を一段ずつ螺旋形に組み上げ、ぐい呑みの空間を創り、その空間の中に磁器の泥漿(でいしょう)を流し込み成形している。」と語っています。

こちらも同じコンセプトの酒器です。白一色ながら、計算された造形に浮かぶ、陰影のグラデーションの美しさが特徴的です。これらの酒器は、螺旋の形が外側の堅牢さと内側の柔らかさで対比も見どころ。こちらは、B-OWND限定作品です。

・井上祐希

秋の色が「白」ならば、冬は「玄冬」という言葉のとおり、「玄(黒)」です。春は「青春」で知られるように「青」、夏は「朱夏」で「朱」です。

現代の有田焼の新しいあり方を模索するアーティスト・井上祐希氏は、ストリートカルチャーの精神や表現を取り入れた作品を展開しています。本作は、2021年の新作。白、黒、青と3色の釉薬を、「釉滴(ゆうてき)」という、筆を振るように動かして滴らせる技法を用いて、絶妙に組み合わせています。白と黒の景色は、秋から冬への季節を、ところどころ見え隠れする青は、冬の先のまだ見ぬ新しい「春」を予感させます。

ぐい吞みは、口当たりを意識し、口の部分は薄く、全体としても重量の軽減が意識されています。持ちやすく、飲みやすく、香りがよく広がる形です。

こちらは、同じシリーズのワイングラスのセット。コロンとした丸みのある形が特徴です。磁器は、手の温度が伝わりやすい素材ですが、その影響を受けにくい形が追及されています。手がすっと入る持ちやすさにもこだわった作品です。

おわりに

四季折々、様々な文化が受け継がれてきました。

今回は秋を中心にご紹介しましたが、季節の言葉や旬をあらためて意識することで、普段何気なく過ごしている日常の見え方が変わってくるはずです。ぜひ素敵な酒器とともに、素敵な「日常」をお過ごしください。

【参考】

この記事でご紹介した作品